Aménagé sur une distance 25 kilomètres et d’une largeur de 1 kilomètre, le canal de Beauharnois a été creusé à partir de 1929, non sans provoquer de sérieux bouleversements au sein de la communauté, notamment à Saint-Louis-de-Gonzague où près de 90 familles avaient été expropriées de ces terres agricoles.

La Municipalité projette l’aménagement du Parc des paysan, qui reliera le nouveau développement résidentiel du canal au Parc régional de Beauharnois-Salaberry afin de rendre hommage aux familles qui avaient dû être expropriées lors du creusage du canal de Beauharnois.

En entrevue, Rachel Billette et Rolland Lemieux, de la Société historique de Saint-Louis-de-Gonzague, évoquent certains faits reliés à ce vaste projet d’ingénierie et qui, à l’image de la déportation des Acadiens, a causé un «grand dérangement».

Tel qu’on le lire sur le site web d’Hydro-Québec, c’est en 1929, en plein krach, que l’ingénieur Robert O. Sweezey entreprend ce projet colossal visant à alimenter la future centrale hydroélectrique Beauharnois. Le dragage du canal nécessitera l’excavation de 200 millions de mètres cubes de matériaux, près de 20 % de plus que pour le canal de Panama.

Localement, les terres visées sont occupées et cultivées par des agriculteurs, qui n’auront d’autre choix que de quitter les lieux. «Certains détenaient plusieurs lots, note Rolland Lemieux. Ceux qui ont vendu lors de la première vague d’expropriation ont pu obtenir un prix équivalant à 100 $/arpent. D’autres ont attendu et ont pu atteindre 300 $/arpent.»

Parmi les familles expropriées, on mentionne les noms des Boyer, Julien, Laberge, Girouard, entre autres.

Certains ont déménagé leur maison. Rachel Billette signale la maison d’Arthur Laberge, construite en 1921, qui avait été débriquetée, démantelée, puis reconstruite à son emplacement actuel, rue Principale.

On fait état également d’un autre agriculteur, Eugène Parent, qui avait vendu sa terre pour ensuite acquérir des terres de l’ancienne paroisse Saint-Eugène à Salaberry-de-Valleyfield, qu’il a fait subdiviser et revendu en plusieurs lots, dont un offert gracieusement pour la construction de l’ancienne église.

Un projet colossal

Le creusage du canal Beauharnois a constitué une des plus importants d’ingénierie jamais vu à l’époque. Ces travaux n’ont cependant pas nécessairement profité à la main-d’œuvre locale, note M. Lemieux. La Beauharnois Light Heat & Power a plutôt fait appel à des travailleurs polonais, irlandais, ou juifs.

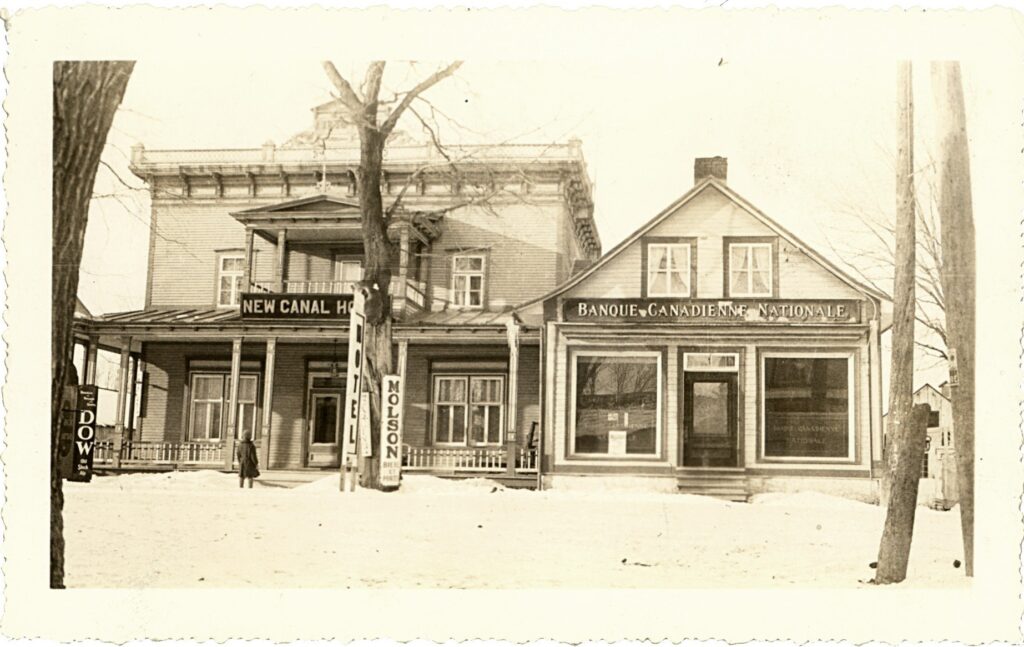

Néanmoins, le projet a profité à l’activité économique locale, alors que le village de Saint-Louis-de-Gonzague comptait trois hôtels à lui seul. Les différentes étapes, incluant les barrages des Coteaux, ont aussi entraîné des variations des niveaux d’eau dans les localités riveraines du lac Saint-François.

Une 2e canalisation

Plus tard, fin des années 50, le dragage du même canal pour les besoins de la nouvelle voie maritime a aussi engendré d’importants changements, ne serait-ce que pour l’aménagement des deux pont-levis et des écluses de Beauharnois.

«À l’époque, c’était très difficile de s’imaginer qu’on verrait passer des bateaux transatlantiques dans le paysage… ça nous offrait une sortie du dimanche», se souvient Rachel Billette.

Mais il aura fallu attendre l’aménagement du port de Valleyfield pour que la région finisse par tirer profit de ces grands ouvrages dans son développement au courant des années 60.

Aujourd’hui, c’est la circulation automobile toujours plus intense qui écope le plus de la présence du canal de Beauharnois. Mais les cyclistes y trouvent leur compte sur la piste du Parc régional aménagée depuis ces dernières années.

Très belle article. Un bon résumé de notre belle rencontre avec M. Pitre.

Belle article. Bon résumé de notre belle rencontre avec M.Pitre.

La famille de Siméon Brault a été exproprié et ma mère,Gilberte né en 1910 et morte en 2008 s’est très bien souvenu.Je crois que leur vieille maison a été transportée près de l’église. Mon grand-père a acheté une maison d’un anglophone près du pont d’Allan Corner.Né en 1950 je me souviens que les cultivateurs ont acheté des terres d’anglophones.Ceux-ci construisaient leurs maisons au milieu des terres selon les traditions des townships mais les francophones voulaient demeurés près de la route d’où le déplacement des maisons près de la route.

Mon grand-père Jean-Baptiste Vinet a vendu sa terre pour le passage du canal mais a gardé sa maison juste en bordure et elle existe encore,je crois !Il est décédé en 1948,abattu par un arbre .